70年前の小引き出しを塗るだけ簡単リメイク!

今回は70年前の裁縫箱(小引き出し)を・・・

こんな風↓にリメイクしちゃいました!(*^▽^*)

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。

帰省中、実家で見つけた古い古~い裁縫箱。

route母のおばあちゃんが、70年程前に嫁入り道具として持ってきた桐の裁縫箱でした。

でも、おばあちゃんは、歳をとって裁縫が出来なくなり、その裁縫箱は誰にも使われず、ずっと実家の片隅に置かれたままでした。

それを見つけた私route母が、何とか直して小引き出しとして使えないかな?と思い、リメイクすることにしました。

ということで、今回は古ーい裁縫箱(小引き出し)のリメイク過程を紹介していきます。

お掃除

蓋もなくなり、ほこりもいっぱいだったので、まずは箱の掃除から。

ものすごい虫食いのあとでした・・・さすが70年前のもの。(関係ない?)

中もこの通り。

写真ではわかりにくいですが、仕切りの奥側がぼろぼろでした。

でも虫が食ったわけではなく、もともと作るときに良い材料がなかった様です。

ちなみにこの引き出し、おばあちゃんの嫁入り道具の桐ダンスの余った材木で作られた物のようです。

戦後の物がない時代に作られた物なので仕方がないことなのでしょう。

箱には、印なのか鉛筆で『31』という謎の数字が書かれていました。

こちらは消しゴムで消していきました。

補修

虫食いや木の欠けは、ウッドパテを使って埋めていきました。

埋めた後は紙やすりでならします。

無くなった蓋は、材木を使って作り直しました。

そこらに転がっていた板が、たまたま縦寸がピッタリの大きさだった(これ本当です)ので、この板を加工することにしました!

カットする寸法を測って、丸のこで板を切りました。

切ったのはいいですが、元の箱の様な端の丸みはどうしようかと考えていたら・・・

父がこんなものを出してきてくれました!

ベンチグラインダー!!

これを使うとすぐに削れましたよ。(でもうるさかったので、住宅街にあるroute家では使えないなあ…)

これで、蓋も出来ました!

ペイント

次は、ペンキを塗っていきます。

使ったのはこちらのペンキ。

ダイソーのミルクペイント・モカチャ色を使用しました。

ちなみに、筆も100均の絵筆(元は子供の絵画の宿題用に買った)を使用して塗りました。

本体はもともと何か塗られていたので、表面を削って塗装を落としても良かったのですが、面倒だったので(笑)そのまま塗ってみたら、問題なくペンキが付きました。

塗りあがったものがこちら。

写真では光の加減でちょっと色がわかりにくいですが、モカチャ色です。

(;´∀`)

本体と引き出しはだいたい3~4回重ね塗りしています。

蓋は本体と素材が違うので、6~7回重ね塗りしました。

取っ手も替えようかと思いましたが、色や雰囲気に合っていたので、そのまま使うことにしました。

組み立てと仕上げ

ここからは、route自宅に戻っての作業。(*^▽^*)

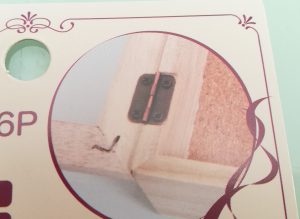

キャン★ドゥのアンティーク風蝶番を使って蓋を付けていきます。

蝶番は内側に取り付ける場合が多いですが、(蝶番の台紙も内側につける場合の写真になっています)

蝶番の溝を彫るなど手間がかかるのと、元々の蝶番も外側についていたので、今回のリメイクでは蝶番を外側に取り付けることにしました。

アンティーク風のおしゃれな蝶番もあるようです。

(写真はAmazonリンクになっています)

というわけで、100均の蝶番を早速取り付けてみました。

蝶番が少し小さいかな?と思ったのですが、開閉も問題なく付けられました。

しかし!ねじ止めがきつかったのか少し蓋が浮いてしまいました…(泣)

まあそんなに目立たないからいいかなと。

(*´ω`*)このままでいいや…

皆さんも蝶番を付けるときは力加減に気を付けて下さい。

さらに、セリアの壁用マスキングテープを使って、引き出しの中に貼ってみました。

マスキングテープなので、木目が透けるかなと思ったのですが、普通のマスキングテープより分厚くて丈夫だったので、木目も見えずきれいに出来上がりました!

テープのつなぎ目もそんなに目立たなく出来ましたよ。

完成

これで、リメイクが完成しました。

表面がさみしいので、ステンシルで模様を付けようかと思いましたが、部屋の雰囲気に合わせて何も飾らずシンプルなままにしておきました。

以前和風の小引き出しをリメイクしたとき↓

[blogcard url=”https://route-life.com/diy/chest-painting-1/”]

表面に少し立体的な絵が描いてあったので塗装を削りましたが、今回は元の塗装を削らずそのままペンキを塗ったので簡単に出来上がりました。

皆さんも、古くて使われなくなった小引き出しがありましたら、捨てる前に一度リメイクをしてみては。ペンキを塗り直しただけでも、ずいぶん雰囲気が変わりますよ!

(∩´∀`)∩ ・。。・☆